成果简介及主要解决的教学问题

1.成果简介

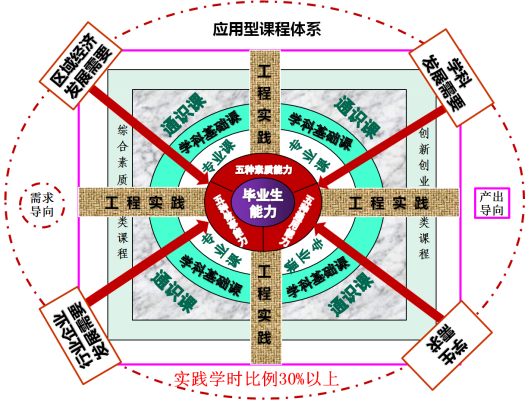

齐齐哈尔工程学院专业设置以工学为主,迄今已为社会输送了以“大国工匠”——“华龙一号”主机手王刚为代表的数万名优秀人才。2011年,学校升格为本科院校,积极探索应用型本科教育人才培养规律,与教育部学校规划建设发展中心共同成立课程建设研究院,以黑龙江省高等教育教学改革项目《“校企合一、产学一体”办学机制的研究与实践》《高等工程教育教学模式的研究与实践》以及学校教学改革项目《应用型课程标准开发与实施》等课题为载体,通过多年研究与实践,提出了“需求导向的课程观和适应学情的教学观”,创建了“三对接”的应用型本科人才培养课程体系构建模式(如图1所示)。

图1 课程体系“三对接”构建模式图

课程体系构建依据四方需求确定专业目标,形成毕业生能力体系,借鉴职业标准和行业标准形成支撑能力体系的知识点、技能点和态度,依托工程实践实现教学过程与生产过程的融合,解决教学改革最后一公里问题,实现了“专业与产业、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程”三个对接,形成了同类高校课程改革的基本范式和成功案例。

学校以66个校级应用型课程建设与改革项目为实践载体,已完成工学类9个专业课程体系构建,出版特色教材37部。学生参加学科竞赛获国家级奖励93项,省级奖励326项,参与科研项目210项,发表论文1306篇,获得国家授权专利706个。2015年学校发起成立全国应用型课程建设联盟,开办了10期研修班,形成了特色品牌,目前已有300余所同类高校来校考察交流。

2.成果主要解决的教学问题

(1)沿用普通本科课程体系培养应用型本科人才导致的学生应用能力不突出问题

目前,大多数转型高校的课程改革尚处在学科体系课程“加减”为特征 “点状”阶段;少量高校的课程改革刚进入以“单课”开发为特征 “线状”阶段;我们将课程体系与单门课程的开发、实施、评价等要素综合思考,属于“巢状”阶段,实现了课程改革由“修修补补”向“调筋动骨”深化。

(2)传统价值取向导致的课程教学过程与生产过程脱节问题

传统课程体系的实施方式通常为学校教学与企业实习简单“加和”,校企合作不深入,不能提供应用型本科人才应用能力形成所必需的学习平台,课程内容也多为模拟、仿真,难以引入企业真实项目式教学任务。

(3)单门课程对课程体系支撑不利导致的教学绩效低下问题

传统的单门课程开发与课程体系构建非一体化进行,单门课程的教学目标对专业人才培养目标的支撑性不紧密,针对性不强。另外,课程与课程之间教学内容有重复或交叉,浪费资源。